第44回大田区生活展にてセミナー開催(H28年10月2日)

公開日:2019年08月08日 最終更新日:2022年11月18日

| タイトル |

被災時のトイレ対策 「第44回大田区生活展にてセミナー開催(2016年10月2日)」

|

詳細

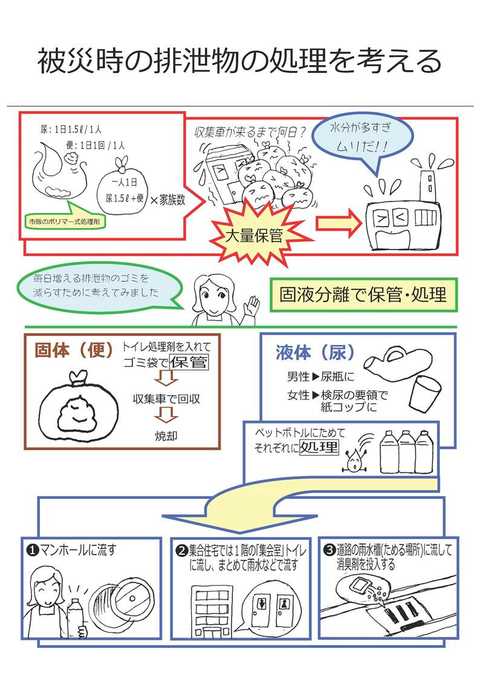

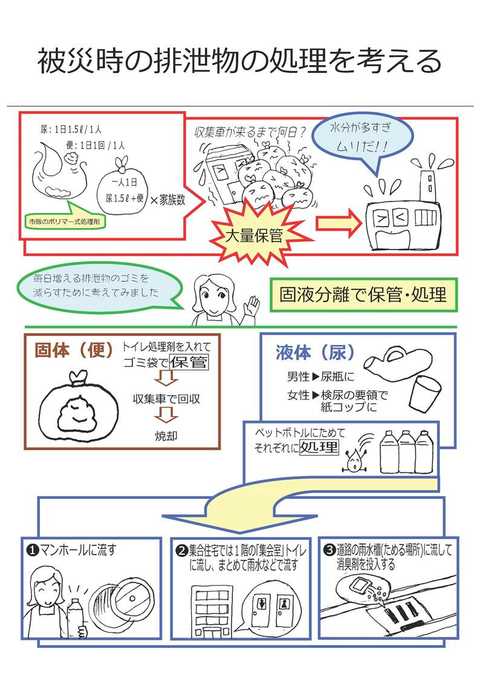

被災時のトイレ対策 ~固液分離で処理~

2016年10月12日『第44回 生活展』で、~被災時の排泄物の処理を考える~パネル紹介と、「被災時クッキング」セミナーを開催しました

大災害が発生すると、電気・ガス・水道が長期間使用できなくなる可能性があります。トイレは我慢できません!トイレが心配で飲食を控える方がいます。

「食べることは出すこと!」そんな時でも、安心して被災生活が過ごせるよう、トイレの備えと処理の仕方を心掛けておきしょう。

|

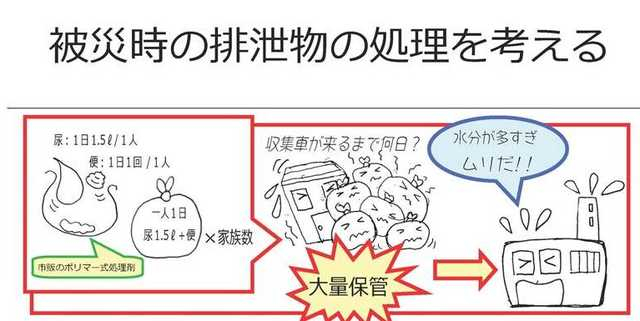

毎日増える大量の排泄物ゴミ

尿:1日一人 約1.5ℓ

便:1日1回 個人差

ポリマー式処理剤(オムツと同じ固める)で固めた排泄物は、家族の量で毎日溜まっていきます。

一方、大規模地震では道路被害がで、ゴミ収集車が長期間 回収出来ません。

さらに、清掃工場にも被害が出ている場合には、長期間処理が不可能になります。

水分を大量に含んだポリマーの汚物ゴミ(オムツと同じ)は、水分が多すぎて、焼却処理できないそうです。

|

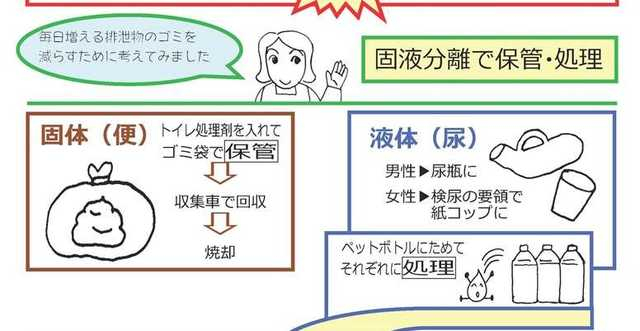

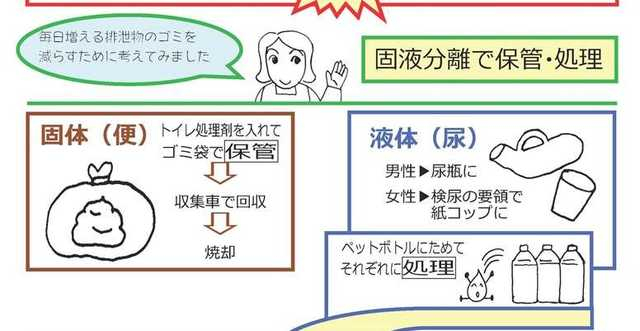

-「固液分離」で処理-

汚物をそのまま溜めると膨大な量のゴミになります。そこで、液体は側溝や排水管などに廃棄し、個体はトイレ処理剤でゴミ袋で保管しておきます。 |

液体(尿)は排水管に流す

①マンホールに流す

溜めた尿をマンホールやマンホールトイレに流す

②集合住宅の場合

集合住宅の1階のお宅や「集会室」のトイレにまとめて流し、最後に雨水やお風呂のお湯を流しておきます。

*集合住宅の上の階の排水管が破損している場合があるので、確認できるまではトイレを流さない対応が必要です。

③側溝に流す

道路の側溝で水の溜まっているところ(排水管に直結している場所)に流し、消臭剤を投入する。

|

トイレ対策 固液分離

「食べることは、出すこと」

被災したら、まずトイレの準備

自宅トイレは、水のタンクが壊れても便座が無事ならば、便座を上げて、便器にゴミ袋を設置して使う。

トイレの壁にタッチライトを設置しておくと、明かりが確保できて便利。

消臭剤(エチルアルコール等)も備えておく。

|

被災時クッキングの実演

ー鍋でごはんを炊くー

停電したら炊飯器は使えません。

カセットコンロ&ボンベがあれば、鍋でごはんを炊くことが出来ます。

ご飯が炊ければ、熱々のおにぎりや、レトルトカレーをかけて、カレーライス、五目ずしの素、炊き込みご飯の素を混ぜれば、バリエーションは広がります。

ー豚汁のバリエーションー

味噌を入れれば豚汁、だしと醤油でけんちん汁、コンソメとトマトケチャップでトマトスープなど、汁物も味付けでバリエーションは広がります。

ー冷蔵庫の生食材から利用ー

冷蔵庫の生ものは、腐れば生ごみです。被災時はゴミ収集もままならないので、出来るだけ生ごみを作らないよう、調理して食べましょう。

豚の代わりにサバの水煮缶や、豆類などを活用しても美味しく出来ます。

冷蔵庫の食材が無くなったら、乾物や根菜類など常温保存できる食品を使って調理しましょう。 |

水 ボンベの節約

ライフラインがストップした環境で、備えていた水やボンベは貴重です。被災時クッキングでは、水とボンベの節約を紹介しています。

ー水の節約ー

ペットボトルシャワーの紹介

調理器具や鍋の洗い方など

ーボンベの節約ー

加熱調理や保温を兼ねた鍋シャトルシェフや、鍋帽子による調理を紹介

ー衛生管理ー

・加熱調理が基本

・食べることは出すこと!

トイレ対策を先に準備

|