女性の視点から考える防災・減災講座 「被災時クッキング」

公開日:2019年05月17日 最終更新日:2022年11月18日

| タイトル |

女性の視点から考える防災・減災講座 「被災時クッキング」 2018年1月21日

|

詳細

主催:川崎市男女共同参画センター

女性の視点で作る川崎防災プロジェクト

日時:2018年1月21日

場所:高津市民館 料理室

講座:”被災時クッキング”

講師:〆野啓子 余膳妙子

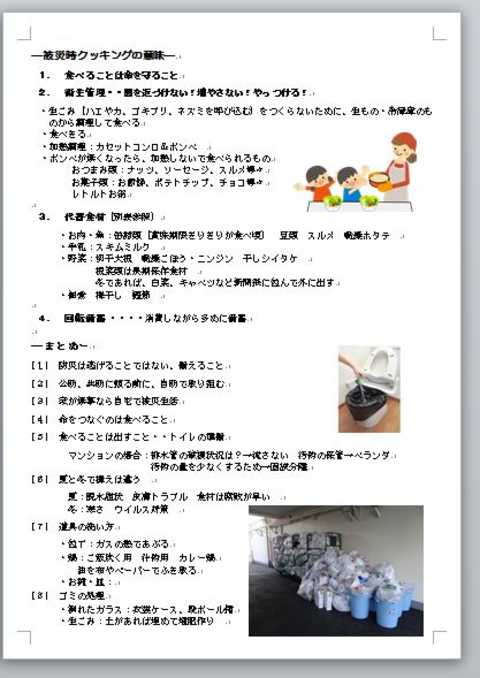

ー被災時クッキングの考え方ー

・自宅が無事→自宅で被災生活を過ごす。

・食事で免疫力、体力を維持する。

・生きること、子どもの成長を守る。

・平常時の食事を基本に、被災時に備える。

・日ごろから回転備蓄で食材を確保する。

・トイレと衛生管理の準備をする。

|

①鍋でごはんを炊く

ライフラインが止まると、炊飯器は使えません。

カセット&コンロと水、お米を備蓄していれば、ライフラインが止まっても、毎日温かいご飯は食べられます。

②サバの水煮缶を使った、”豚肉の入っていない、お豆腐すいとん”

寒い冬には、食事を通して温かい汁物で体を暖めることが大切。

常温保存のきく根菜類(大根、ニンジン、ゴボウ、里芋など)や、冬なら常温保存可能なキャベツやネギなどを利用。

|

豚汁に入れる”お豆腐すいとん”を作っているところ

ビニール袋に、お豆腐(容器にある水も利用)と小麦粉を同量入れて、子どもさんにモミモミしてもらいました。 |

①鍋で炊いたご飯

②サバの水煮缶を利用した”豚肉の入っていないお豆腐すいとん”の出来上がり |

試食タイム

ー感想ー

親子で参加「子どもも興味を持って聞いていた。美味しい美味しいと言って食べました。」

男性の方から、「今までで一番参考になる講座だった。良かった」

・お豆腐すいとんが美味しい

普段のお料理にも利用したい。

・サバの水煮缶でダシの味がでているのに、おどろいた。

・鍋でごはんが炊けることが分かって良かった。

|

乾物や缶詰、家庭菜園で収穫したネギなどで作った事例を紹介

|

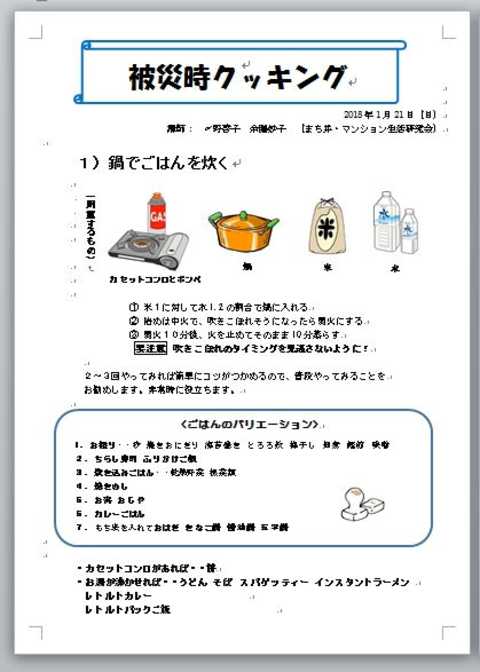

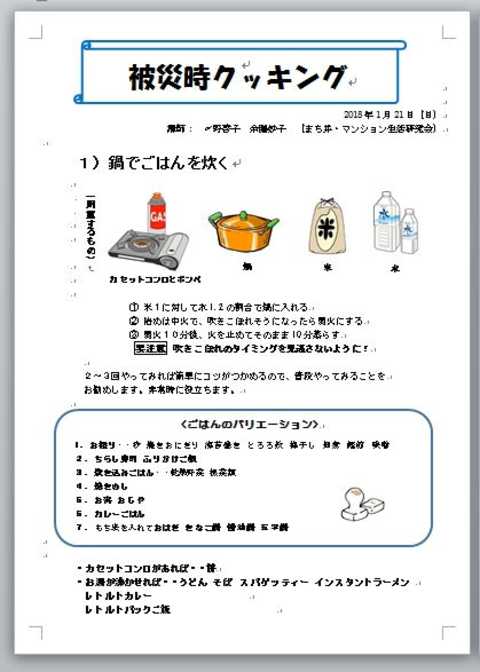

1)鍋でごはんを炊く

鍋でご飯が炊ければ、バリエーションでメニューが広がります。

ご飯メニュー

・🍙 のり 梅干し 鮭 鰹節 佃煮 ふりかけ等

・寿しの素を混ぜて、寿しご飯

・炊き込みご飯

・お粥

・カレーライス

・チャーハン |

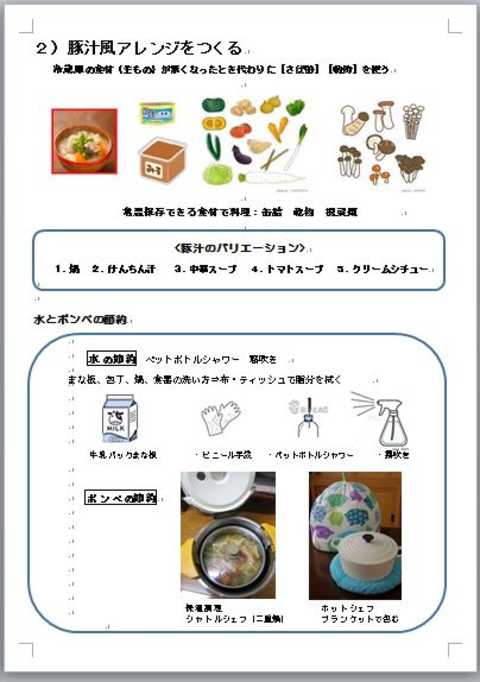

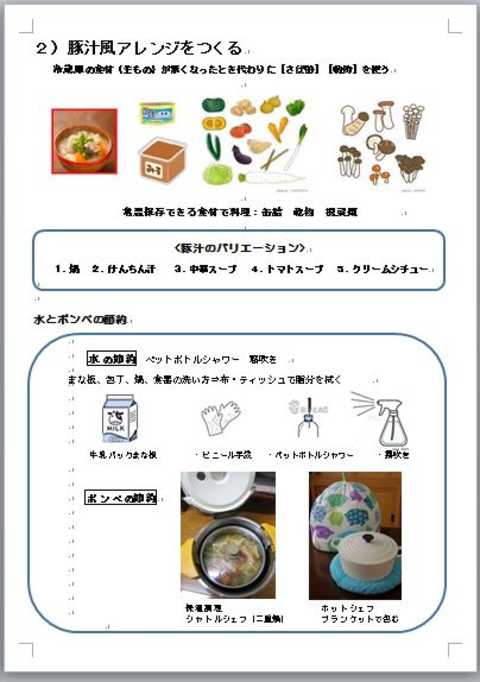

2)汁物のアレンジ

汁物は具材や調味料を変えれば、洋食にも中華にも変化します。

加熱調理や保温効果のある鍋帽子やシャトルシェフ(二重鍋)を活用して、ボンベの節約。

|

ー衛生管理ー

〇注意点

生ごみには蚊やハエ、ゴキブリ、ネズミが寄ってきます。

地震で道路が被害にあうと、清掃車が走れないため、ゴミの回収はきません。

〇対策

冷蔵庫、冷凍庫の食材を調理して、消費しましょう。

食べることは出すこと。食事の前にトイレの準備を。

便器にゴミ袋をガムテープで固定し、2枚めのゴミ袋を重ねて、汚物処理剤を入れる。用を足したら2枚目のゴミ袋の口を絞めてゴミの回収が始まるまで、保管しましょう。

可燃ごみ(生ごみ含む)も汚物も各家庭で保管しましょう。

|