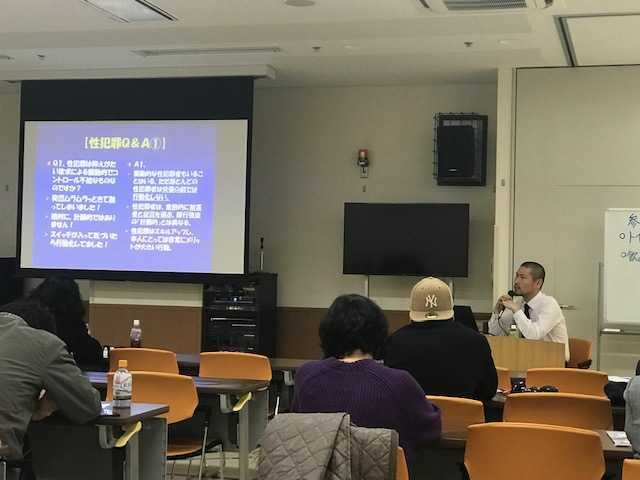

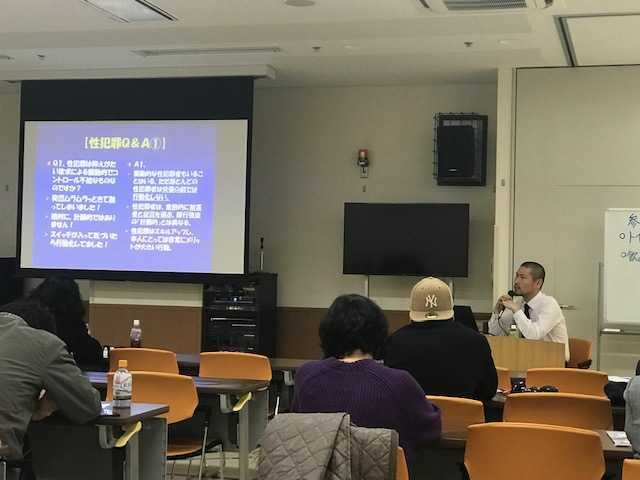

拡大定例会第8弾「小児性愛という病・・・それは、愛ではない」ご報告

公開日:2020年01月13日 最終更新日:2022年11月18日

| タイトル | 拡大定例会第8弾「小児性愛という病・・・それは、愛ではない」ご報告 |

|---|

詳細

参加者の皆さまにご記入いただいた感想をご報告いたします。 |

|

|

|

公開日:2020年01月13日 最終更新日:2022年11月18日

| タイトル | 拡大定例会第8弾「小児性愛という病・・・それは、愛ではない」ご報告 |

|---|

参加者の皆さまにご記入いただいた感想をご報告いたします。 |

|

|

|