R1.7.23夏休みの赤松小学校で明かりのワークショップ

公開日:2019年08月08日 最終更新日:2022年11月18日

| タイトル | R1.7.23夏休みの赤松小学校で明かりのワークショップ |

|---|

詳細

令和元年7月23日(火)、赤松小学校の夏休み行事「わくわくスクール」でワークショップを開催。当会の同小での開催は、平成27・28・30年に続き4回目です。 |

会場は、理科室。暗幕を閉めて明かりが入ってくるのを防いで、照明をオフ。児童は暗いなか、持参した明かりを使って、自分の席を探すところから、ドキドキ体験がスタート。 |

ワークショップのメニューをこなすごとに、みんなで「ヒラメキ力」「手作り力」「あるものでなんとかする力」「チームワーク&あきらめない力」のアップを狙います。 |

「東京に大きな地震が来るかもしれないと知っている人は?」の問いには、多くの手が挙がりました。でも、その後の電気が使えない生活までは想像したことがなかった様子。 |

★ワークメニュー1★ |

ゲーム機、ロウソク、自転車、星などなど、次々に思いつき、ヒラメキ力が高かった4年生。5年生からは「心の光」と言う素敵な答えも。 |

★ワークメニュー2★ |

「電池のいらない明かり」「ラジオなど他のことにも使える明かり」「手に持たなくていい明かり」など、実際に手にとってみて、明かりには特色があると体感! |

★ワークメニュー3★ |

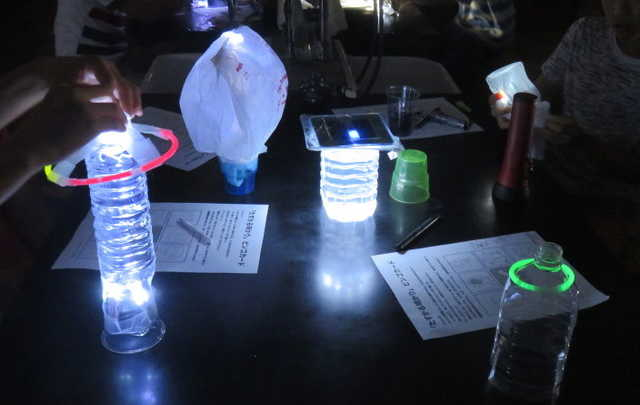

スタッフが用意した材料を自由に組み合わせ、水を入れたペットボトル、コンビニ袋など身近な材料を使って光を上手に拡散させ、個性的なランタンが完成! |

★ワークメニュー4★ |

明かりを頼りに、暗闇の中から問題を探して、答えると得点になるゲーム。チーム力と、最後まで諦めないで問題を探す力を、みんな発揮していました。上の写真の問題もわかるかな? |

★ワークメニュー5★ |

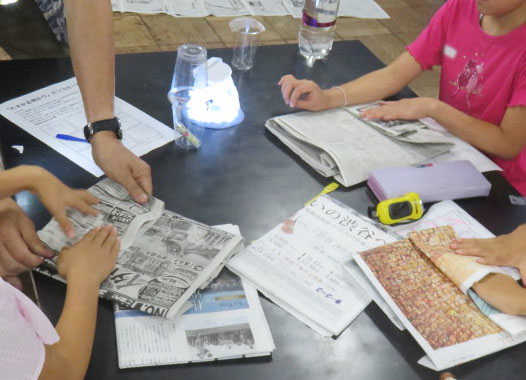

寝室に靴や厚底のスリッパを置いて欲しいことを説明した上で、今日は『新聞紙でスリッパ作り』のワーク。完成したら、それを履いて、卵の殻の上を歩いてみました。 |

勇気がある子は、まずは素足で踏んでみようと呼びかけると、恐る恐る3、4人が挑戦。卵の殻がもし、ガラスやプラスチックの破片だったら、足に大怪我をすることを想像できました。 |

最後に、親子で防災について話すきっかけにしてもらえるよう、今日のワークショップの内容をまとめた「おうちの方へ」の手紙と、当会のリーフレット、在宅避難に役立つ冊子とお土産を配布しました。 |

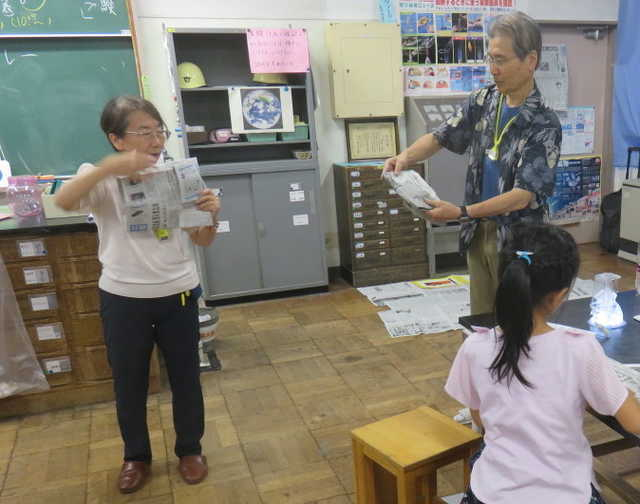

【スタッフ紹介①】 |

【スタッフ紹介②】 |

|